SAVOIRS, QUALIFICATIONS, COMPÉTENCES DANS LA MAÎTRISE DES ACTIVITÉS TECHNIQUES – BERNARD HOSTEIN KNOWLEDGE, QUALIFICATIONS, COMPETENCIES IN THE MASTERING OF TECHNICAL ACTIVITIES LIBREVILLE2005

KNOWLEDGE, QUALIFICATIONS, COMPETENCIES IN THE MASTERING OF TECHNICAL ACTIVITIES

BERNARD HOSTEIN Professeur émérite – IUFM d’Aquitaine, DAEST, Université Bordeaux 2 Victor Ségalen – Bordeaux, France

SUMMARY

The economic organisations of each society establish hierarchies between the trades; their weight explains certainly a good share of the difficulties and the contradictions registered in the relations between knowledge, qualification and competence. Trying to objectify these interactions, I would wish to show their diversity according to the history of the considered trades, and their current forms of development and to the glances, which a given culture carries on the knowledge in general.

A renewed epistemology cannot be satisfied naive dichotomies, maintained by the educational and social mediums, between concrete/abstract, knowledge/competencies, trades/professions, conception/production, etc. Besides empirical analyses, reveal just as easily their factitious character.

The development, “à-la-mode” to day, of the professional experience like source of the acquisitions of competencies, can lead besides to such simplistic drifts. However, the theoretical constructs around the experience knowledge make it possible indeed to exceed some contradictions of our starting point. Validated by long experiments in the field of vocational training, they can undoubtedly allow a better modelling of the instrumental development, which support the acquisition of better described technical skills.

INTRODUCTION

Apprendre à maîtriser les techniques, est-ce une affaire d’école ? Les débats autour de cette question sont innombrables, mais les opinions émises restent généralement superficielles. Les arguments échangés, au fond, sont prioritairement économiques, voire politiques, et les enjeux véritables n’ont pas intérêt à s’expliciter. D’ailleurs, chaque contexte socio-économique produit des réponses jugées indiscutables, tellement elles collent aux allants de soi sociaux. Peu importe alors le flou des interactions entre savoirs, compétences, qualifications, et leurs conditions d’acquisition. La première partie de ce texte illustrera rapidement par quelques exemples locaux, – que chacun pourra transposer et interroger, dans les contextes plus familiers de sa propre expérience, les déterminations spécifiques de quelques réponses. Le deuxième temps de la réflexion s’attachera à interroger les raisons pour lesquelles il semble finalement, comme dans la présentation du deuxième thème de notre colloque, que l’indifférenciation subsiste sans dommage. Des présupposés aujourd’hui contredits opposaient radicalement, ou confondaient sans précaution, ces trois termes ; dans l’état actuel des connaissances, il semble possible de mieux préciser les frontières entre eux. Cet état des lieux conceptuels nous invitera, dans une troisième partie, à proposer, autour des apprentissages techniques conçus comme expérience, un système d’analyse intégrateur. Enfin, pour nous recentrer sur une préoccupation qui doit réunir les divers participants de ce colloque, nous examinerons en quoi les pratiques de formation peuvent tirer parti de ces analyses.

LES FORMATIONS TECHNIQUES, ENJEUX DANS LE SYSTÈME SOCIAL

La caractérisation des divers âges techniques, et leur marque sur les systèmes sociaux, ont servi à nommer des périodes de l’histoire : âge du fer, siècle de Versailles, etc. Chacune de ces périodes a aussi produit des formes de transmission des arts et des techniques qui sont propres à chaque état des diverses sociétés. La société européenne, de sa constitution sur les ruines de l’empire romain à l’époque contemporaine, a connu deux grands systèmes d’organisation du travail : l’ère des métiers, et celle de l’industrie.

L’ère des métiers

La transmission des métiers s’est faite par le “frayage” que permettait la fusion entre centres de production et lieux de formation. Ferme ou boutique, chaque métier était d’abord affaire de famille plus ou moins élargie. Les transmissions de “ traditions ” comprennent alors, indistinctement, l’histoire familiale, les gestes du métier, les organisations et les relations assurant globalement l’initiation et l’évolution dans chacun des métiers. Les noms de familles portent la trace de ces activités ; les identités sont liées à l’image d’une activité professionnelle, d’un lieu d’exercice de ces métiers. La matérialisation des savoirs, le compas et la règle, l’attelage et la herse, sont manipulés par l’apprenti imitant le maître; la règle du charpentier est la calculette de l’époque. Le savoir ne se transmet pas pour lui-même, mais apparaît comme “ bénéfice secondaire à la transmission du travail ” (Delbos et Jorion : 1984).

Des temps barbares à l’avènement des nations en Europe occidentale, l’innovation technique et ses bénéfices collectifs furent portés par ce mode de structuration professionnelle. C’est ce “modèle familial”, qui restera l’inspirateur des jurandes, hanses, gildes, confréries…, avec tous les poids internes de leurs hiérarchisations et leurs confrontations avec les autres instances de pouvoir. Ces antagonismes conduiront, en France, à la condamnation des corporations par la Révolution. Avant que les corporations ne prennent un pouvoir social contesté, les “ métiers ” ne faisaient pas peur, car, s’ils avaient permis à leurs acteurs d’échapper à la condition des serfs, ils ne disputaient pas la puissance aux nobles et clercs, pour lesquels existaient des savoirs transmis formellement dans des écoles ou par des précepteurs. C’est quand s’annoncent d’autres modes de production que le paysage commence à changer. Et tout commence, en France du moins, par une révolution des idéologies, que nous qualifierions aujourd’hui d’épistémologiques. Les Lumières croient à la Science. La révolution française s’inscrit certes dans un mouvement européen de créations d’institutions de formations techniques, mais avec deux orientations qui lui sont propres : l’État assurera des transmissions confiées jusqu’alors aux corporations ; les Sciences sont chargées de nourrir naturellement les techniques.

L’ère industrielle

Une cause de ces formes émergentes de transmission des techniques est plus universelle : c’est l’apparition alors, dans tout l’Ouest européen, des organisations de production dont la taille, les procédés, les marchés évoluent profondément. En Angleterre, l’ère industrielle commence plus tôt, et le modèle de formation insulaire inspirera la plupart des pays continentaux. Dans tous ces pays, les métiers perdurent, et les formes de leurs transmissions évoluent lentement. En France, les “ généraux ” de l’industrie ont leurs écoles et leur stratégie. L’application des sciences qu’ils répandent va conduire les ingénieurs à la conception des produits et aux méthodes de production que les fabriques n’auront plus qu’à mettre en œuvre. La formalisation des savoirs techniques s’adresse à ceux qui pensent l’industrie ; les autres, ceux qui auront à faire, ont quand même besoin de savoirs minimaux, et aussi d’un sens du travail collectif que l’enseignement primaire, puis professionnel, seront plus tardivement chargés d’inculquer “ aux sous-officiers et à la troupe ” (Victor Duruy) de l’industrie. La forme scolaire truste cette transmission des savoirs ; des ateliers, introduits en leur sein, assument les tâches spécialisées de préparation des apprentis.

Une nouvelle approche des capacités à maîtriser les techniques s’est ainsi opérée. Les savoirs de ce domaine sont invités à se conformer de leur mieux au modèle scientifique. Les gestes aussi s’apprennent en ces lieux, dans la constellation plus vaste de tous les savoir-faire nécessaires au travail industriel. L’industrie, forme prégnante de la modernité, impose à la société ses canons. Pour elle, c’est le poste de travail qui dicte la liste des maîtrises nécessaires. On définit celles-ci par les qualifications. Les aspects les plus importants des qualifications ainsi constituées sont rattachés à un poste de travail particulier; les autres s’estompent. On en vient à penser que la réalisation des tâches attribuées à certains postes dispensent le travailleur, tantôt de vrais savoirs, tantôt de pratiques ordinaires, de surcroît encombrantes. La transmission des maîtrises techniques vise la célèbre “ adéquation formation-emploi ”. Quand, progressivement, l’automatisation annonce “ la fin du travail ” (Rifkin), la production technique, à son niveau de “ concrétisation ” ultime (Simondon), exclut le travailleur.

L’ère des acteurs

Des approches plus fines de la réalité du travail vont interroger cette vision éblouissante du progrès technique. Même dans l’organisation taylorienne du travail, on s’est aperçu que la façon d’utiliser des postes de travail, l’activité réelle qu’y déployait la personne, influait fortement sur la rentabilité de ceux-ci, qu’une identification a priori des tâches ne suffisait pas à définir. Les organisations répondant aux techniques actuelles, face à l’éclatement des formes classiques du travail industriel, ont obligé à reconcevoir la maîtrise des activités techniques, autour de la notion de compétences. Les liens scientifico-techniques se resserrent ; les unités élémentaires de travail s’élargissent ; les organisations d’entreprises s’ouvrent aussi bien à l’interne en décloisonnant les postes de travail, que par l’externalisation de larges pans de leur “ métier ” ; les évolutions se précipitent, entraînant une obsolescence rapide des savoirs et des pratiques, déstabilisant ainsi la notion de qualification. Le travailleur n’est plus l’appendice d’un poste, il le contrôle par l’analyse de flux d’informations d’origines et de directions variées ; “ manipulateurs d’abstractions ”, c’est un être flexible, sociable. La compétence veut traduire cette maîtrise globale de l’acte professionnel. Elle réside essentiellement dans les stratégies d’action du travailleur, modulables, reconfigurables. L’acquisition de ces nouvelles formes de maîtrise des activités techniques ne trouve pas, dans le monde clos de l’école, le cadre optimal à son organisation. Une compétence s’exerce dans une situation.

Tout se passe comme si les changements d’ères techniques, confusément, soulignaient les aspects caricaturaux des notions définissant les maîtrises des personnes sur leurs activités. Sous les changements d’appellations, ce qui constitue ces maîtrises et favorise leur transmission n’apparaît pas plus intelligible. Par ailleurs, dans chacune de nos sociétés, Africaines comme Européennes, perdurent toutes les formes d’organisations décrites successivement, même si diffère, dans le temps et les espaces, la proportion de chacune de ces formes. Le survol parcouru nous interroge sur ce qui échappe aux modes et aux contextes particuliers, pour caractériser les maîtrises nécessaires face aux divers niveaux d’activité technique que pratiquent et doivent apprendre les individus. Les recherches de ces dernières décennies nous permettent au moins de cerner ce à quoi on ne peut pas réduire les ressources personnelles qui font les maîtrises techniques : aussi bien les activités que leurs apprentissages sont irréductibles à l’uniformité ; la diversité est la loi ; le modèle pour en rendre compte exige de la complexité. Il s’agit donc de repérer ses diverses composantes et d’examiner leurs articulations.

LES SAVOIRS D’ACTION

Les formes les plus évoluées des pratiques techniques mettent l’accent sur deux domaines de complexité : celui des organisations, et celui des maîtrises attestées par les acteurs y intervenant. Le point de vue choisi ici sera le second. Deux remarques initiales pourtant : le point de vue des maîtrises prêtées aux acteurs, que nous retiendrons dans cette analyse, nous oblige à garder le premier domaine à l’arrière plan ; un postulat, -certainement à discuter-, pose que les divers champs de maîtrise décrits existent, quel que soit le niveau de complexité des organisations dans lesquelles ils interviennent. Leur prise en compte dans les formations est nécessaire. Aucun des types de maîtrises de l’artisan cordonnier, au marché de Yaoundé n’est totalement étrangère aux activités de l’ouvrière d’une fabrique de chaussures de Shanghai, ni à l’ingénieur de fabrication de Turin, … et inversement ; ce n’est pas l’existence de ces diverses maîtrises qui est récusable, mais il s’agit de saisir leur forme et leur importance, différentes pour chacun des acteurs.

Les savoirs pour l’action

La “technical rationality” (Schön, 1983) est tout ensemble source de savoir et principe d’application, non pas “ science appliquée ”, comme l’ont proposé certains traducteurs. Les sciences, que l’on nomma parfois en France “ sciences pour l’ingénieur ”, fournissent des savoirs pour l’action. Francophones ou anglophones, les auteurs les nomment théoriques, déclaratifs, rationnels…, et leur reconnaissent unanimement des caractères spécifiques : visant la théorisation, qualifiés par leur cohérence interne, validés par des expérimentations matérialisant une théorie, ils s’exposent à la falsification par leur construction même. Ils fournissent aux techniques des outils de plus en plus indispensables.

Mais la façon d’utiliser un outil n’est que partiellement définie par la structure de celui-ci. Les lois scientifiques s’ajustent aux situations techniques par l’ajout de coefficients prenant en compte des variables hétérogènes (sécurité, environnement, caractéristiques propres des constituants, des modes d’obtention, des fonctions recherchées…). C’est un exemple de l’adaptation des sources scientifiques, indispensable aux techniques qu’elles inspirent. La nécessité des essais “ grandeur nature ”, -et la fréquence des erreurs !-, constitue une preuve supplémentaire qu’il ne s’agit pas de la simple application de savoirs exogènes.

Les “niveaux de formulation” des modèles scientifiques retenus changent selon les périodes ou les contextes d’usage. Qualifier de savoirs empiriques les jeux sur l’effet des températures dans la métallurgie babylonienne, ou les solutions hydrauliques mises en œuvre en Chine impériale pour assurer conjointement l’irrigation, la navigation et la maîtrise des inondations, ne justifie nullement leur disqualification comme savoirs développés pour eux-mêmes, dans le même temps où ils s’adaptaient aux divers contextes techniques dans lesquels ils furent modulés. Les outillages retrouvés gardent la trace des “ savoirs matérialisés ”, qui se transmettaient avec leur usage.

Les modèles, dans les sciences, visent à construire des preuves par les expérimentations qu’ils appellent ; ils sont un étayage sur le chemin d’une théorisation universalisante. En revanche, la modélisation technique est une activité d’appropriation d’outils conceptuels, pour tracer les voies d’une maîtrise progressive de situations particulières. La mise en équations complexes d’un système à modéliser, ne garantit, ni l’efficacité cognitive de son choix, ni son adéquation aux paramètres incontournables du système ! Le modèle scientifique cristallise un problème exactement défini ; la modélisation technique tend à construire une réponse à des problèmes incomplètement formulés, auxquels la solution unique et parfaite existe rarement.

Il existe donc des savoirs fondamentaux pour chaque activité technique, mais leur maîtrise ne dépend pas seulement de leur inscription dans le répertoire des connaissances de l’apprenant. Pouvoir y faire appel en situation, les reconfigurer pour les adapter aux caractéristiques de chaque projet d’action technique, c’est la capacité à “ mobiliser ” l’outil pour en faire un usage pertinent. Avoir appris les savoirs pour l’action ne suffit pas, il faut aussi s’être essayé à leur usage. Les savoirs pour l’action ne sont utiles que si l’acteur a la compétence pour s’en servir. Le diplôme valide trop souvent le savoir seul ; il ne garantit pas toujours la qualification ! Les tentatives de mise en correspondances des “ savoirs ” et des “ compétences ”, dans quelques référentiels de diplômes actuels, attestent de la difficulté d’articuler ces champs.

Les savoirs sur l’action

Les savoirs sur l’action ne se limitent d’ailleurs pas aux sciences servant à expliquer le monde de la nature. Les sciences de l’Homme construisent aussi des théories, qui tentent de comprendre l’acteur technique, individuel et collectif. Économie, anthropologie, psychologie, sociologie, ne sont pas avares de modèles théoriques sur les questions du travail et de la technique, alors que les formations autour des champs professionnels sont loin de leur attribuer une importance comparable. Il peut en résulter une grande naïveté du monde des techniciens, vis-à-vis des présupposés que ces sciences distribueraient comme des évidences indiscutables. Quand ils sont élaborés spécifiquement à partir des divers contextes de production, les savoirs peuvent entretenir avec l’action un rapport différent de celui décrit à propos des savoirs pour l’action. Ceux-ci, le calcul différentiel ou l’étude des coûts par exemple, sont construits de façon externe et avec des visées autres que les techniques ; leur transfert répond à des mouvements de particularisation, pour s’adapter à un champ spécifique ; parallèlement, ils continuent d’exister en eux-mêmes.

D’autres savoirs naissent de l’étude de l’action technique elle-même, et de la réflexion sur celle-ci. Les “ bureaux des méthodes ” étaient nourris de ce type de savoirs ; l’étude des modes d’organisation sociale en est un autre exemple. Ces savoirs naissent de l’observation, de la confrontation entre des cas étudiés, du repérage des invariants multi-catégoriels que la réflexion fait émerger. Les comparaisons entre actions, environnements matériels, contextes communicationnels etc., peuvent faire émerger des classes de situations. Transmettre ces savoirs rencontre des difficultés propres : est-il possible d’en prendre une connaissance exacte, une fois ceux-ci privés de leur contexte et des circonstances de leur observation ? On peut certes, assez facilement, en reproduire les formulations, et les diplômes peuvent attester de la capacité des étudiants à le faire.

Mais la qualité de l’intervenant ne reposera pas sur cette simple aptitude à “ réciter ”. Et pour que ces savoirs contribuent à nourrir une compétence, l’acteur doit en plus pouvoir réinvestir les connaissances validées dans des contextes plus ou moins proches, dans des situations nouvelles. Cette mobilisation des savoirs sur l’action exige donc la possibilité de les faire vivre dans deux directions : celle de leur émergence de l’action, et celle de leur adaptation à de nouveaux champs d’action. La difficulté de cette compétence est attestée par le fait que les “ savoirs experts ” sont nourris avant tout de cette dernière catégorie de connaissances. Le transfert des savoirs sur l’action exige des entraînements particuliers, dont les études de cas, les simulations de situations… fournissent quelques illustrations. Et les reconversions se révèlent plus aisées, quand les formations prennent en compte ces savoirs sur l’action, ce qu’exprime Malglaive, quand il parle d’“ apprendre à l’envers ” (bottom-up learning), ce qu’impliquent également les recentrages d’entreprises sur les “ cœurs de métier ”. Les niveaux les plus élevés d’une compétence reposent sur la maîtrise dans la gestion de ce type de savoirs, au gré de l’exercice professionnel.

Les savoirs en action

Les savoirs sur l’action, reconnus pour tels, sont passés par une formalisation qui les rend explicites et transférables. L’acteur technique n’éprouve pas spontanément la nécessité de cette prise de conscience ; les “ savoirs incorporés ” (Leplat) nourrissent les gestes professionnels les plus fréquents, les mieux maîtrisés, mais qui restent ignorés de l’acteur lui-même, -y compris l’expert reconnu!-, et de son entourage, sans un très rude travail d’explicitation. Englobant cela, les savoirs en action se mêlent aussi bien aux “ savoirs pour ” qu’aux “ savoirs sur ” l’action ; leur incorporation se réalise aussi dans les outils matériels, dans les rapports de l’acteur à ces outils, dans les connaissances mobilisées sans hésitation, dans les habiletés gestuelles, etc. Ils se traduisent par le niveau et les formes d’attention, la hiérarchisation des données structurelles et fonctionnelles de l’environnement, la reconnaissance des contextes appelant l’activité technique. Les compétences attestent principalement de ces savoirs en action. Les difficultés à saisir ce que sont les compétences viennent justement du statut implicite, qui leur est essentiel. On ne peut donc pas directement les évaluer, ni, à plus forte raison, les pronostiquer. L’approche de leur énonciation relève d’un travail d’approximation, d’un relevé d’indices probables.

Pour les auteurs actuels, deux facteurs entrent dans l’affirmation des compétences : l’engagement global de l’acteur dans son rapport à la fois cognitif, actif, affectif à l’action, et la situation d’action, largement caractérisée par les divers types de savoirs qu’elle appelle. Mais, à des fins d’évaluation, il est à craindre que la situation soit davantage le fruit de conditionnements répétitifs que de compétences ; l’authenticité de l’activité et son caractère ouvert, nécessaires à l’engagement de l’acteur, risquent fort d’être alors difficiles à respecter. Les savoirs en action gèrent aussi les rapports de l’acteur avec son environnement humain, ce que l’on nomme trop souvent des savoir-être. Une tentative de les objectiver comme des “ compétences comportementales ” attire l’attention sur le côté observable, explicitable de ces compétences. Mais cette dénomination ne leur permet pas d’échapper aux difficultés habituelles de l’explicitation.

Savoirs techniques, savoirs composites

Dans le domaine des techniques, il faut donc finalement admettre qu’il n’y a pas de savoirs “ purs ”, mais une multitude de savoirs, indissociablement composites. Selon les activités techniques à maîtriser, les milieux de leur production, les fonctions exercées dans les organisations par tel acteur, les proportions diffèrent, les dialogues entre ces types de savoirs varient. L’intelligence humaine n’est pas “ concrète ” ou “ abstraite ” ; elle tente d’adapter des théories à des situations, et de gérer des situations par l’appel aux niveaux et types de théorisation qu’elle maîtrise. Les formes d’“ organisation ouverte ” des entreprises prennent en compte cette diversité des ressources collectives, et tentent de caractériser les conditions qui permettent de partager leurs compétences fondamentales. La qualification devient alors, plus qu’une reconnaissance des compétences individuelles, la qualification des “ cœurs de métier ” propres à l’expérience de l’entreprise. Cette explicitation au niveau collectif devient un enjeu stratégique, dans le secteur automobile par exemple (Nonaka, Takeushi), pour le partage des connaissances à l’intérieur de la firme, entre ses divers départements, comme avec les diverses entreprises qui ne sont plus alors considérées comme de vulgaires sous-traitants.

LES APPRENTISSAGES EXPÉRIENTIELS

Le caractère composite des savoirs techniques, et leur nécessaire appropriation par les acteurs pour maîtriser les activités professionnelles, ne nous dit rien sur l’existence éventuelle de formes de transmission qui leur soit adéquate. Trois grands courants du 20°siècle concourent à encourager des orientations pluralistes dans la conception des apprentissages. Leurs inspirations et leurs terrains d’application ne sont pas spécifiques des apprentissages technologiques : John Dewey a montré la voie du “learning by doing”, récusant une conception scolaire sclérosée ; la psychologie génétique, appuyée sur une épistémologie renouvelée, affirme que c’est au bout de l’action que se construit une abstraction sensée (Vergnaud in Barbier) ; l’apprentissage expérientiel (Kolb) développe les conséquences pour les apprentissages d’une conception plurielle des intelligences (Gardner).

Le modèle de l’apprentissage expérientiel

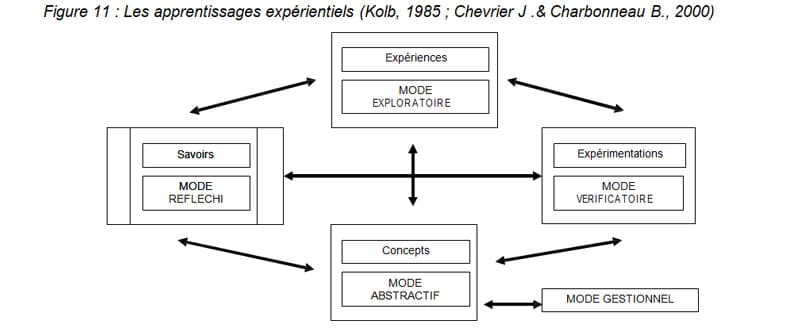

Le modèle de David A. Kolb constitue un cadre théorique des apprentissages, qui a d’abord été analysé en formation professionnelle des adultes. Il repère quatre modes d’apprentissages, dont l’activation, et donc l’entraînement, sont indispensables au bon fonctionnement et à la maîtrise des acquisitions. Le “ mode exploratoire ” met en jeu des expériences concrètes dans lesquelles l’apprenant est appelé à s’impliquer cognitivement et affectivement ; les conduites cognitives associées reposent sur l’intention d’action à propos d’un problème de réalisation, auquel il s’agit de répondre par une mise en œuvre de solution, la réflexion se faisant dans l’action.

Figure 11 Les apprentissages expérientiels (Kolb, 1985 ; Chevrier J .& Charbonneau B., 2000

Mais cette capacité à varier spontanément son style personnel, pour mieux l’adapter aux nécessités des apprentissages, n’est pas très répandue ; le choix, dans les formations, de proposer des situations stimulantes pour chacun des modes s’impose, si l’on veut développer l’ensemble des formes diverses d’intelligence, qui font l’apprentissage. Il ne suffit d’ailleurs pas de varier les modes d’apprentissage proposés en formation, il est indispensable que les formés apprennent à identifier les divers modes proposés, et à gérer leurs attitudes et leurs conduites de façon à pouvoir ajuster celles- ci aux exigences cognitives, affectives et pratiques du mode utilisé. Le “mode gestionnel”, introduit par Chevrier et Charbonneau, assure ces prises de conscience indispensables au développement d’un apprentissage complexe.Le “ mode réfléchi ” développe une analyse critique des expériences ; l’apprenant privilégie une position d’observateur, multipliant les points de vue, justifiant ou démentant les représentations provisoires successivement construites. Le “ mode abstractif ” répond à la volonté de se détacher des contextes de l’expérience, de formuler des concepts généralisateurs, d’élaborer des modèles intégrant les observations, en interaction avec les conceptualisations déjà disponibles. Le “ mode vérificatoire ” éprouve les observations et théorisations, en construisant des situations d’expérimentations, formulant des implications théorico-pratiques et les comparant avec les résultats des expérimentations. Contrairement aux hypothèses complémentaires de Kolb, des travaux ultérieurs (Honey et Mumford) ont montré que chaque mode, indépendamment des autres, est spontanément activé de façon privilégiée par les apprenants, selon leur style propre d’apprentissage. Comme il est possible de développer des préférences pour plus d’un style, l’apprentissage d’une personne peut reposer sur un style à deux, trois, voire quatre modes.

L’apprentissage expérientiel de la maîtrise des techniques

L’uniformité de la “ forme scolaire ” (Vincent) développe essentiellement le mode abstractif, et les élèves qui ne s’y reconnaissent pas “ échouent ” souvent dans les sections réservées aux enseignements techniques et professionnels. Ceux-ci, à leur tour, quand ils ne se distinguent guère des disciplines classiques, redoublent l’échec ; quand ils introduisent d’autres modes, les élèves ne les reconnaissent pas d’emblée comme conformes à leur idée des apprentissages scolaires, et manifestent alors leur désarroi. Même dans des formes renouvelées d’enseignement technique engageant divers modes, les évaluations, elles, retournent à la forme scolaire ; les élèves qui ont manifesté leurs maîtrises dans d’autres contextes d’apprentissage, se retrouvent disqualifiés.

Pourtant, les convergences paraissent nombreuses entre les catégories de savoirs qui nourrissent les maîtrises des activités techniques, et les modes repérés par l’apprentissage expérientiel. Il ne s’agit pas de réduire le mode exploratoire aux savoirs mis en œuvre par le praticien, ni le mode réfléchi aux données tirées de l’action. Les rapports ne sont pas unidirectionnels. Mais les diversités des uns et des autres plaident contre toute réduction des formations techniques à un mode unique, apprentissage professionnel pour les uns, sensé développé les savoir-faire, scolarisation standard pour d’autres, sensé donner la maîtrise des savoirs théoriques, ou encore apprentissage “ sur le tas ”, sensé favoriser le “ frayage ”. A la complexité des composantes d’une maîtrise technique, doit correspondre une configuration complexifiée des modes d’apprentissage.

LES SITUATIONS DIDACTIQUES : DIVERSITÉS ET EXPÉRIENCE

Il n’est guère surprenant que l’“experiential learning” aux USA, pendant près de vingt ans, ait été considéré comme réservé à des apprentissages informels, et incompatible avec les apprentissages scolaires (Coleman). Ce n’est que tardivement que cette exclusive a été levée (Boud). Même si l’inertie des systèmes scolaires reste prégnante, les efforts pédagogiques et didactiques commencent à faire bouger les plus lourds navires. Les “ pédagogies actives ” ont une longue vie derrière elles, et l’apprentissage expérientiel s’en réclame ; plus récemment, les didactiques ont aussi étudié les conditions de transmission des savoirs, du point de vue, justement, des savoirs eux-mêmes.

La notion de situation didactique

“ L’expérience, pour Aldous Huxley, ce n’est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites avec ce qui vous arrive ”. La didactique des mathématiques s’appuie, pour construire des savoirs à la rigoureuse cohérence emblématique, sur la notion de situations (Brousseau, 1988). “ La notion centrale sur laquelle aujourd’hui tout le monde est à peu près d’accord est la notion de situation. On est compétent par rapport à une situation ”. Cette affirmation de Zarifian explique exactement le lien entre expérience, situation et compétence, instauré par la didactique des mathématiques. Une “ situation a-didactique ” vise à rameuter l’engagement de l’apprenant, face à une situation proche de l’expérience de l’élève, perçue ainsi comme ayant du sens, mais à laquelle il faut ajouter un savoir nouveau pour la maîtriser vraiment.

Les “ situations d’action ” sont très proches du mode exploratoire de l’apprentissage expérientiel, dans la mobilisation et la forme d’engagement attendu des formés. Les “ situations de formulation ” mettent à distance “ ce qui arrive ” pour réfléchir sur “ ce que l’on peut en faire ” ; ces réactions à l’événement se situent, comme dans les entreprises, dans l’interdépendance des échanges collectifs dans la classe. Les “ situations d’institutionnalisation ” installent les savoirs reconnus dans la constellation des connaissances construites, au cours des phases antérieures, par les élèves. Tous les savoirs scolaires seraient condamnés (Delbos & Jorion) à n’être que “ propositionnels ”, c’est-à-dire appauvrissant psittacisme, s’ils se dispensaient de leurs correspondants “ procéduraux ”. Les didactiques des sciences, des langues…, ont montré la nécessité de faire vivre les savoirs dans des situations variées, par réintroduction, dans les phases d’apprentissages, des pratiques de recherche, d’écriture, de jeux situationnels, etc. Tous les cadres d’activités sociales sont convoqués pour varier les situations d’apprentissage, leur faire rejoindre les lieux où ces savoirs nourrissent les pratiques.

L’apprentissage des maîtrises techniques

Les expériences ne manquent pas, qui illustrent l’intérêt de respecter ces variations dans les situations d’apprentissage, y compris académique, des maîtrises sur la technique. Chacun de nous dispose d’exemples où de telles tentatives ont réussi, au moins partiellement. Les insuccès s’expliquent aussi par les conditions, insuffisamment respectées, qui ont alors empêché les étudiants ou apprentis, de prendre conscience des modes d’apprentissage proposés, ou de mettre en corrélation des temps variés, vécus comme étrangers les uns aux autres. J’en citerai trois, pour illustrer nos échanges, qui répondent à l’intention de montrer divers niveaux où se retrouvent ces conditions de mise en œuvre : avec des élèves du Primaire, une recherche sur l’articulation, dans deux réalisations de maquettes, des phases de conception et de fabrication ; l’étude de variétés de styles d’apprentissage, chez des élèves de Lycées Technologiques, sur des Systèmes Automatisés ; et l’approche, par des classes de Lycées professionnels, d’un système intégré de fabrication au meilleur niveau de développement technologique, reproduction d’un atelier flexible en vraie grandeur.

CONCLUSIONS

Tant que les formations à la maîtrise des techniques restent prisonnières de formes stéréotypées et exclusives, elles sont condamnées à ne servir qu’à la reproduction d’images peu réalistes des métiers, menacés de plus en plus d’obsolescence rapide. Chercher à former à l’exercice d’un métier stable et bien défini, c’est caricaturer celui-ci, et risquer de renforcer la faible attractivité de telle branche professionnelle dans telle société (les métiers du bâtiment en France, les formations supérieures agricoles, paraît-il, en Afrique…). La coexistence, dans toutes nos sociétés, de formes diverses d’activités techniques, d’évolutions divergentes entre les divers types de métiers, devrait nous conduire, d’abord, à considérer ces savoirs multiformes et universellement répandus, comme un héritage social qui ne peut échapper à l’éducation obligatoire de tout futur citoyen.

Si l’ensemble des scolarisations communes laisse dans l’ombre les rapports des hommes aux techniques, dans leur grande variété historique et contemporaine, alors les formations techniques et professionnelles resteront dans leurs ghettos actuels. Or, sans éducation technologique de tous, les citoyens n’auront des techniques et de leur maîtrise qu’une vision résultant des idéologies dominantes, c’est-à-dire des intérêts économiques et politiques dominants ! Adieu les choix techniques compatibles avec un développement durable !

BIBLIOGRAPHIE

Barbier J.-M. (sous la dir.), 1996, Savoirs théoriques et savoirs d’action, PUF. Bellier S. , 1997, Le Savoir-être dans l’entreprise, Vuibert.

Brousseau G., 1998. Théorie des situations didactiques : Grenoble : La Pensée Sauvage Gardner H., 2000. Intelligence Reframed. N.Y., Basic Books

Honey, P., Mumford, A., 1992. The manual of Learning Styles, Maidenhead, Berkshire: Ardingly House (2ème éd.).

Kolb David A., 1984, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New-Jersey, Prenctice-Hall Incorporated.

Lung Y., 2001. La coordination des compétences et des connaissances : nouveau défi majeur pour les systèmes régionaux. Paris. Actes du GERPISA n°31 74

Prost A., 1992. Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement de 1945 à nos jours.

Paris, Le Seuil.

Vincent G. (dir.), 1994. L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles. Lyon, Presses Universitaires de Lyon.

Zarifian J-Ph., 2001, Objectif compétence, pour une nouvelle logique. Paris, éditions Liaisons

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.